オウンドメディアのメリット・デメリットは?失敗しないための対策法も解説

近年、デジタルマーケティングの主要な手法としてオウンドメディアが注目を集めています。インターネットの普及により企業がWebサイトやブログ、SNSを通じて直接顧客とコミュニケーションを取ることが当たり前になった今、オウンドメディアを戦略的に活用する重要性が増しているといえます。

この記事ではそんなオウンドメディアの7つの主要なメリットを解説するとともに、運営する上での留意点やデメリットについても解説します。

失敗を避けるための解決方法も紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。

オウンドメディアとは?

オウンドメディアとは、企業が自社で所有・管理するメディアのことを指します。Webサイトやブログ、SNSアカウントなどが代表的な例で、自社の情報を直接発信することができるメディア全般です。

オウンドメディアは、ペイドメディア(広告)、アーンドメディア(SNSなど広告以外のメディア)と並び、マーケティング施策の3つの柱である「トリプルメディア」の1つとして位置づけられています。

トリプルメディアにおけるオウンドメディアの役割は、自社の強みやブランドイメージを直接的に伝えること、顧客との長期的な関係性を築くことにあります。

ペイドメディアが短期的な売上獲得を目的とするのに対し、オウンドメディアは中長期的なブランディングや顧客育成に効果的です。またSNSなどのアーンドメディアと比べると、情報発信の自由度が高く、自社の意図したメッセージを伝えやすいという特徴があります。

関連記事:オウンドメディアとは?目的やメリット、運営のポイントを解説

オウンドメディアのメリット7つ

オウンドメディアの運営には、次の7つのメリットがあります。

- 広告宣伝費を抑えた集客が可能

- 資産として積み上がる(コンテンツリサイクルも可能)

- 潜在層にもアプローチしやすい

- リード獲得ができる

- ブランディングになる

- 顧客に対して説明に利用できる

- 採用にも活用できる

それぞれについて、以下解説します。

1. 広告宣伝費を抑えた集客が可能

オウンドメディアを活用することで、広告費をかけずに自然検索流入による集客が期待できます。

質の高いコンテンツを継続的に配信し、検索エンジンからの評価を高めることで、長期的に安定した集客が可能になります。その結果、広告費を段階的に減らしても従来通りの集客ができるようになり、顧客の獲得コスト削減につながります。

関連記事:コンテンツマーケティングと広告の違いとは?使い分け方や活用のコツを紹介

2. 資産として積み上がる(コンテンツリサイクルも可能)

オウンドメディアに掲載したコンテンツは、資産として蓄積されていきます。一度制作したコンテンツは長期的に価値を発揮し続けるため、時間の経過とともにメディアの価値が高まっていきます。

また過去の記事を更新・再編集や、他のメディアへの転載、コンテンツの二次利用も可能です。こうしたコンテンツリサイクルにより、効率的にメディアを運営できます。

3. 潜在層にもアプローチしやすい

オウンドメディアでは、製品・サービスに関連したトピックスはもちろんのこと、製品・サービスに対する検討度合いの低いターゲットが検索するであろうキーワードについての情報発信も可能であるため、潜在顧客への効果的なアプローチが可能です。

検索段階では検討度合いが低くても、検索課題をしっかり解決し、さらにその課題の根本的な解決策として製品・サービスが存在することを丁寧に伝えることで、潜在顧客の関心を引き、必要なタイミングで購買行動をとることが期待できます。

4. リード獲得ができる

オウンドメディアでは問い合わせフォームや資料請求ボタンなどのコンバージョン機能を設置し、見込み客の情報を取得することができます。

ホワイトペーパーなどのオファーとなるコンテンツを提供し、それと引き換えに連絡先を収集する「リードジェネレーション」が可能なのです。獲得したリード情報をもとにメールマガジンの配信やセミナーへの案内など、より踏み込んだマーケティング施策を展開していけるでしょう。

年間465件のリード獲得に成功した自社メディア「クロスデザイナー」の事例はこちら

5. ブランディングになる

オウンドメディアは自社のブランドイメージを構築し、強化する有効な手段となります。自社の価値観やビジョン、提供価値を訴求する記事を発信することで、共感を得られる読者にターゲットを絞って集められるのです。

オウンドメディアでブランディングを達成した例として、コンマルクが支援させていただいた「タイミーラボ」があります。タイミーラボでは「ギグワークという新しい働き方をポジティブな形で世の中に浸透させる」ことを一つのミッションとして、実際にTimeeを活用している企業や人物を取り上げたコンテンツを作成しました。

6. 顧客に対して説明に利用できる

オウンドメディアの記事は、営業担当者が顧客への説明で活用することもできます。

製品・サービスの利用方法や導入事例、FAQ、会社概要など、説明資料として役立つコンテンツを用意しておくと、営業活動の効率化が図れます。顧客との商談の場で、わかりやすい説明記事のURLを共有することで、スムーズな理解につなげることが可能です。

またホワイトペーパーとしてメディア内においておくことで、検討度合いの高い見込み顧客の獲得も可能です。

7. 採用にも活用できる

魅力的なオウンドメディアは、優秀な人材の採用にも一役買います。

オウンドメディアを「採用サイト」として構築することで、会社の雰囲気や働く社員の様子、仕事のやりがいなどが求職者に伝わりやすくなり、情報感度の高い人材からの応募が増えやすくなります。社員インタビューや職場環境を紹介する記事など、採用ページと連携させることで、自社の魅力を存分にアピールしましょう。

オウンドメディアで留意しておくべき3つのデメリット

オウンドメディアを運営する上では、メリットだけでなく次に紹介する3つのデメリットについて留意が必要です。

- 成果が出るまでに時間がかかる

- 継続的に費用がかかる

- 専門知識が必要で自社のみで自走が難しい

1. 成果が出るまでに時間がかかる

オウンドメディアは、立ち上げから成果が出るまでに一定の時間を要します。

サイトに訪れたユーザーの役に立つようなコンテンツを継続的に発信することで検索エンジンからの評価を高める必要があるため、短期間で劇的な成果が出づらいのです。

半年から1年以上の長期的な視点をもって、じっくりとコンテンツを積み重ねていきましょう。

2. 継続的に費用がかかる

オウンドメディアの運営には、継続的なコストが発生します。

記事の企画・制作、サイトの設計・保守、アクセス解析など、一定の工数が必要となるためです。社内にライターやデザイナー、Web担当者を配置できる場合は内製化も可能ですが、それでも人件費はかかります。

また外部リソースに委託する場合は予算の確保が重要になります。半年〜1年間は収益なしで進めるだけの予算をあらかじめ見越しておきましょう。

関連記事:オウンドメディアの費用相場|構築と運営にかかる費用の内訳や事例も紹介

3. 専門知識が必要で自社のみで自走が難しい

オウンドメディアの運営には、幅広い専門スキルが求められます。コンテンツ制作はもちろん、SEOやWebマーケティング、サイト設計、HTML・CSSなどの知識が必要となります。社内にこうした人材が不足している場合、自社のみでメディア運営を自走させることは困難です。

外部の専門家やコンサルタントのサポートを受けつつ、徐々に運営ノウハウを蓄積していくことから始めましょう。自社で試行錯誤も大事ですが、まずはノウハウをもっている委託先のノウハウを借りながら進める方が結果的に早く成果が出やすい場合が多いです。

失敗しないための対策法

オウンドメディアを運営する上で、失敗を避けるための対策について紹介します。

1. 明確な目的を設定する

オウンドメディアを始める前に、なぜこのメディアを立ち上げるのか、明確な目的を設定しましょう。ブランディングなのか、リードジェネレーションなのか、顧客サポートなのか。

目的に合わせて、コンテンツ戦略や成果指標を決定することが重要です。漠然と始めてしまうと、一貫性のない発信になりメディアとしての方向性がブレがちです。メディアの存在意義を社内で共有し、目的に沿った運営を心がけることが失敗を防ぐカギとなります。

関連記事:オウンドメディアの戦略設計9ステップ|成功につなげるポイントも解説

2. ターゲットを明確にする

誰に向けたメディアなのか、ターゲットを明確にしましょう。ターゲットを明確にし深く理解することで、ニーズに合致したコンテンツの提供がしやすくなります。

対してターゲットが曖昧だと、焦点の定まらない情報発信になってしまい、読者に刺さるコンテンツが生み出せません。自社の製品・サービスに関心を持ってくれそうな層を具体的にイメージし、ターゲットに寄り添う情報を発信し続けましょう。

なおターゲットの明確化は記事ごとに行うのではなく、オウンドメディア立ち上げ段階でメディアとしてのターゲット設定を行っておくべきものです。

「オウンドメディア立ち上げの際に行うべきこと」については、下記の記事をご覧ください。

関連記事:オウンドメディアの立ち上げ手順完全解説|費用や運営の3つのポイントも

3. 適切な成果指標を設定する

オウンドメディアの成果を適切に測定するため、目的に合わせたKPI(重要業績評価指標)を設定しましょう。この時半年〜1年経過後にはPV(ページビュー)や滞在時間だけでなく、CVR(コンバージョン率)や獲得リード数、問い合わせ数など、ビジネスへの貢献度がわかる指標を取り入れる計画にしておくことが大切です。

リリース初月からビジネスへの貢献度を追いかけると「成果が全く出ていない」ような時期が続くことになるので上長からの評価や精神衛生面でおすすめしませんが、ある程度メディアとしての基盤(情報量や機能、検索エンジンの評価として)が整ってくる半年〜1年後からは積極的に追いかけましょう。

4. 適切な記事制作・更新頻度を維持する

オウンドメディアでは、一定の記事制作・更新頻度を維持することが重要です。

更新頻度が落ちてしまうと、読者離れを招くだけでなく、検索エンジンからの評価も得づらくやすくなってしまいます。社内の体制構築や外部リソースの活用を検討しながら、持続可能な運営体制を整えましょう。

関連記事:オウンドメディアの運用代行が得意な会社9選|失敗しない依頼先の選び方も解説

なお弊社ではよく「最適な更新頻度はどれくらいですか?」と聞かれるのですが、回答としては「継続可能な範囲で最大限多く」です。

初月だけ30本更新しても、その後半年更新なしでは検索エンジンのロボットの巡回度が下がってしまいます。同じ30本でも半年間で月5本ずつ合計30本出したほうが、検索エンジンとしても「このサイトは定期的に更新されるから定期的に見にいこう」と思ってもらいやすくなります。

5. コンテンツ品質にこだわる

オウンドメディアの成否は、コンテンツの質で決まると言っても過言ではありません。

ターゲットの興味関心や課題に寄り添い、他メディアにはない切り口や専門的な知見を提供することで、「あのメディアだ」と覚えてもらいやすくなります。

SEOライティングの文脈は踏まえた上で「企画としての斬新さ」と「親しみのあるトピックス(業界の流行など)」を織り交ぜることが重要です。

オウンドメディアのコンテンツ品質にこだわるためには、表記・トンマナを揃える必要があります。以下の資料ではオウンドメディアにおける表記ガイドライン制作の事例をまとめました。ガイドラインの制作を考えている方は、参考にしてみてください。

オウンドメディアのお悩みはコンマルクにご相談ください!

オウンドメディアには広告費を抑えやすい、ブランディングになるなど多くのメリットがあります。その一方で難易度が高く成果が出るまでに時間がかるため、知識やノウハウがなければ成果を出すことが難しいというデメリットも。

そこで初めてオウンドメディアを立ち上げる際には、専門的な知識を持ったプロに相談しながらの運営がおすすめです。

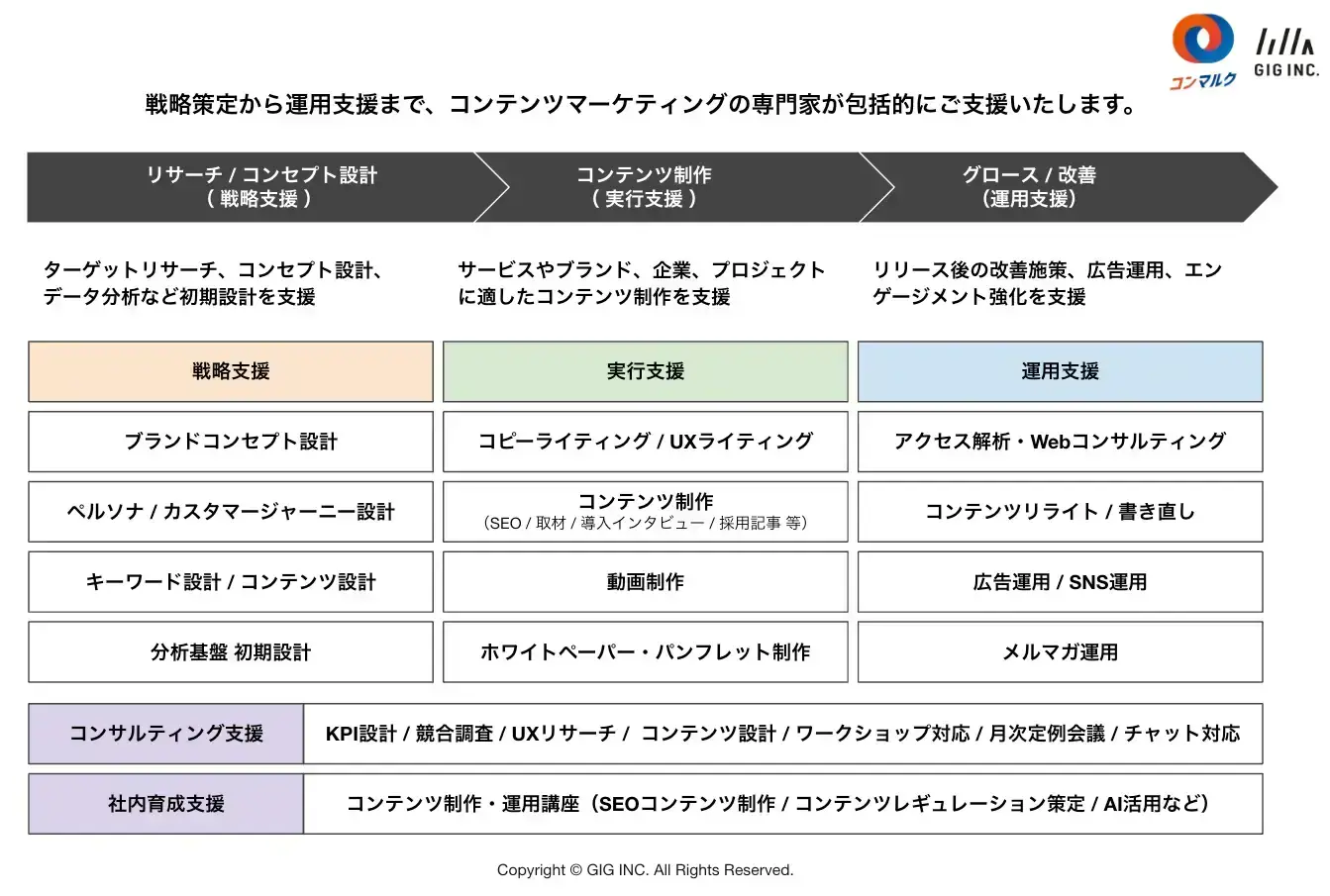

オウンドメディアの制作・運営にお悩みの方は、ぜひ株式会社GIGのメディア事業部が運営する「コンマルク」までご相談ください。

コンマルクは、数百万PV〜数億PVのメディア構築実績を持つ専門家集団であるGIGのメディア編集部が、御社の事業成長に必要不可欠なメディア運営を強力にバックアップするサービスです。初期の戦略策定から記事制作・内製化支援までワンストップでご提供します。

自社で培ったナレッジをもとにコンテンツマーケティングを行う目的を明確にし、ブランディングの構築から対応が可能です。ペルソナ設計や競合調査を行うことで、ユーザーのエンゲージメントを高め、CVにつながるサイト設計を実現。コンセプト設計やブランド戦略の策定などさまざまな方向から、資産となるメディア構築をサポートします。

また、各種Webマーケティング施策やWebコンサルティングの実施にも対応しています。オウンドメディアを活用して事業の成長を加速させたい方は、お気軽にコンマルクまでご相談ください。

- インタビュー記事制作 / 設計

- SEOコンテンツ制作 / 設計

- ホワイトペーパー制作 / 設計

- 動画制作 / 設計

- アクセス解析基盤設計

- アクセス解析・Webコンサルティング

- Web広告・SNS広告

- コンセプト / ペルソナ / CJM設計

- コンテンツマーケティング伴走支援 など

SEOコンテンツディレクター・ストラテジスト。5,000記事以上のコンテンツ制作実績をもち、製造業から美容、テクノロジーまで幅広いジャンルにて集客・リード獲得実績多数。株式会社GIGの運営するLeadGrid Blogにて初代編集長を務める。コンマルクでは、SEOを軸としたコンテンツマーケティング戦略とWebマーケティングの実践知を発信する。