SEO効果が出るまでの目安は4か月?検索上位を早めるための6つの施策

「SEOで成果を出すには時間がかかる」と聞きますが、「実際のところ、どれくらいで効果が出るの?」と気になっている方も多いのではないでしょうか?

一般的には4か月から1年ほどかかるといわれていますが、すべてのサイトが同じペースで成果を出せるわけではありません。たとえば、新規ドメインか既存ドメインか、キーワードの競合性、サイトの設計やコンテンツの質などの要素によって変わります。とはいえ、適切な対策をとることで、より早く検索流入や問い合わせにつながる場合も。

本記事では、SEOの効果が出るまでの期間やその期間を短縮するためにできる施策を6つ紹介します。SEO対策の手応えを早く感じるために、ぜひ参考にしてください。

SEOの効果が出るまでにかかる期間

SEOの効果が出るまでの期間は、以下のようなドメインの種類によって変わります。

- 新規ドメイン

- 既存ドメイン

新規ドメイン

新規ドメインの場合、SEOの効果が表れるまで半年から1年かかるといわれています。なぜならサイトの信頼性や専門性などが確立しておらず、検索エンジンに評価されるまでに時間がかかるからです。

そのため、既にWebサイトがある場合は、サブディレクトリやサブドメインも検討してみましょう。そうすることでメインサイトからの評価を引き継ぎ、比較的早くSEOの効果が表れます。

以下は、サブディレクトリやサブドメインの一例です。

- メインサイト:https://giginc.co.jp/

- サブディレクトリ:https://giginc.co.jp/sub

- サブドメイン:https://sub.giginc.co.jp/

メインサイトと扱うテーマが大きく異なる場合は、専門性が低いと判断される可能性があるのでサブドメインを選びましょう。

既存ドメイン

既存ドメインの場合、一般的に3か月から6か月で効果が表れ始めます。

長年運用されているドメインでは、すでに検索エンジンから一定の信頼性や専門性の評価を得ている場合が多いからです。それにより、新しく公開したコンテンツでも、比較的早く検索順位が上昇する傾向があります。

しかし、過去にGoogleからペナルティを受けていたり、低品質のコンテンツが多かったりする場合はそれらの悪影響も引き継ぎます。そのような場合は既存ドメインではなく、新規ドメインでSEOを始めた方がよいでしょう。

なぜSEOの効果が出るまでに時間がかかる?

SEOの効果がすぐに表れない理由は、検索エンジンがサイトを評価し、適切な順位をつけるまでに時間がかかるからです。

Googleは、Webサイトの品質や信頼性を慎重に判断し、他のサイトと比較しながらランキングを決定します。そのため、新しいサイトやコンテンツがすぐに上位に表示されることはほとんどありません。

具体的にどのような要因がSEOの効果を遅らせるのか、詳しく見ていきましょう。

検索エンジンの評価

新しく公開したページは、まずGoogleに見つけてもらう必要があります。Googleの「クローラー」と呼ばれるロボットがサイトを巡回し、情報を集めますが、すぐに終わるわけではありません。

また、Googleはページをただ見つけるだけでなく、内容をじっくり評価したうえで順位を決めます。 例えば、「このサイトは信頼できる情報を提供しているか?」「ほかのサイトよりも価値があるか?」といったポイントをチェックするため、どうしても時間がかかるのです。

競合サイトと比較される

SEOは自社サイトだけで完結するものではなく、競合サイトと比較されながら順位が決まります。

例えば、同じキーワードで競争する他サイトが権威性のあるドメインを持っていたり、長年運営されている場合、Googleはそれらのサイトを優先的に評価します。そのため、新しいページがすぐに1位になることは難しく、競合サイトの評価を見ながら、少しずつ順位を調整していく必要があります。

コンテンツの信頼性を築くのに時間が必要

Googleは、間違った情報が読者に届くことを避けるため、根拠のない情報よりも、信頼できる情報を評価します。そのため、長く運営されているサイトや、専門家の意見が入ったページのほうが、順位がつきやすい傾向にあります。

特に、お金・健康・法律など、人生に影響を与える分野(YMYLジャンル)では、間違った情報が影響を及ぼす可能性があるため、Googleは慎重に評価を行います。結果として、SEOの効果が出るまでに時間がかかることが多いのです。

専門的なコンテンツを作成する場合は、専門家の慣習も検討してみてください。

関連記事:記事監修とは?メリットや依頼方法・費用相場について詳しく解説

関連記事:YMYLとは?対象ジャンルとSEO評価を上げるポイントを紹介

SEOの効果を早めるためにできること6選

以下の6つの施策を中長期的に実践し続けることでSEOの効果を早く実感しやすくなります。

- 競合やCVを意識したキーワード選定

- Googleの基準を満たした良質なコンテンツの発信

- インデックス登録のリクエスト

- 内部リンクの最適化

- 適切なタグの使用

- 被リンク・サイテーションの獲得

1.競合やCVを意識したキーワード選定

流入数やお問い合わせ数の増加を狙うためにはキーワード選定が重要です。つまり、自社の商品やサービスを求めているユーザーが調べる可能性が高いキーワードで無ければお問い合わせやリード獲得につながりません。

キーワード選定では以下の3つを加味することが重要です。

- CVに近いキーワード

- 月間の検索数

- キーワードの競合性

キーワード選定でよくある失敗が流入数を増やすため、月間の検索数だけを見てキーワードを選定してしまうことです。月間の検索数が多い「SEOとは」のようなキーワードはユーザーの悩みが潜在化しており、競合性が高く上位表示しにくいといった欠点もあります。

またKW選定の際は、同じテーマのキーワードをひとまとめにする以下の図のようなトピッククラスターを組むのがおすすめです。

例えば「SEO」をテーマとした場合は、「SEO キーワード」、「SEO 外注」、「SEO 効果が出るまで」といったKWがあります。トピッククラスターを組むことで専門性や網羅性を高め、サイトやコンテンツの評価を高められます。

関連記事:【初心者向け】SEOにおけるキーワード選定とは?役立つツールやポイントを徹底解説

2.Googleの基準を満たした良質なコンテンツの発信

Googleで上位表示を狙うには、ただ記事を書くだけではなく、Googleが「良質なコンテンツ」と評価する基準を意識することが大切です。その指標として重要なのが「E-E-A-T」です。

これは、「Expertise(専門性)」「Experience(経験)」「Authoritativeness(権威性)」「Trustworthiness(信頼性)」の頭文字をとったもので、Googleがコンテンツの品質を評価する際に重視する要素です。

関連記事:E-E-A-Tとは?4つの評価基準と具体的なSEO施策を紹介

Googleが公表している評価の要素 | 概要 | 施策 |

Expertise(専門性) | トピックに深い知識と理解があるか | ・監修者をつける |

Experience(経験) | 実体験に基づいた内容が含まれているか | ・事例を掲載する |

Authoritativeness(権威性) | 著者や運営会社に特定の分野での認知度や評判の高さがあるか | ・運営会社や著者の情報を掲載する |

Trustworthiness(信頼性) | 正確性や信頼性が高い情報源であるか | ・官公庁など信頼性が高い情報源から引用する |

また、検索エンジンにコンテンツを早く発見してもらうためにも、無理のないペースで定期的に記事を公開しましょう。

更新頻度は、1か月で100本公開したっきりそれ以降は更新がないよりは、月20本でも毎月コンスタントに公開した方がよいです。継続してコンテンツを発信するリソースが社内にない場合は、外注も検討してみましょう。

関連記事:コンテンツSEOを外注するメリット・デメリット|費用相場と外注先選びのポイントとは

3.インデックス登録のリクエスト

新たに記事を公開したり、修正したりした場合はその都度「インデックス登録のリクエスト」をしましょう。

公開した記事が検索結果に表示されるまでに以下の3つの段階を踏んでいます。

- クロール:Webページの情報収集

- インデックス登録:集めた情報をサーバーに保管

- 検索結果の決定:キーワード別に順位をつける

インデックスとは検索エンジンにWebページが登録されることを指します。登録されていない場合は、作成したコンテンツが検索エンジンに認識されておらず検索結果にも当然反映されません。そのため、Googleサーチコンソールで「インデックス登録」をし、クローラーの巡回を促しましょう。

ただし何回リクエストしてもインデックス登録が早くなるわけではありません。

4.内部リンクの最適化

自社サイト内でユーザーの悩みを解決するために内部リンクを張り巡らせましょう。そうすることで、流入したユーザーが気になった関連する内容を再検索せず、自社サイト内の関連するコンテンツを見てもらえます。

内部リンクの張り巡らせ方は、キーワードを考える際に登場したトピッククラスターをイメージすると分かりやすいです。例えば「SEOとは」というキーワードの場合、「SEO キーワード」や「SEO 内部対策」などのコンテンツをつなげるとよいでしょう。その際、URLではなくコンテンツのタイトルなどのリンクテキストを貼ると、ユーザーが遷移先の内容を把握しやすくなります。

また、内部リンクを貼ることで、検索エンジンから専門性や網羅性が高いサイトと認識され、トピッククラスター全体の検索順位が上がりやすくなります。

5.適切なタグの使用

適切なタグを使用することで、ユーザーも検索エンジンも認識しやすいWebサイトやコンテンツになります。特に検索エンジンはHTMLというマークアップ言語で記載されたコードを読み取り、Webサイトやコンテンツの構造を把握しています。そのため、間違ったタグを使用した場合、内容が適切に伝わらない恐れも。

よく用いられるタグには以下のようなものがあります。

- titleタグ:タイトルを表すタグ

- h2,h3タグ:見出しや階層構造を伝えるタグ

- altタグ:画像として認識してもらうためのタグ

- metaタグ:Webページの概要を伝えるタグ

- aタグ:リンクを示す

titleタグやmetaタグを使用することで、似たキーワードを対策した場合に重複したコンテンツとして見なされ、評価が分散してしまうリスクを回避できます。

6.被リンク・サイテーションの獲得

Googleからの評価を高めるためにも被リンクやサイテーションの数は重要です。被リンクとは外部のサイトに自社のリンクを貼ってもらうことを指します。

一方サイテーションとは、WebサイトやSNSに自社やサービスの名前が言及されることです。被リンクやサイテーションを獲得する方法としては以下のようなものがあります。

- 調査データの作成

- 寄稿

- SNSの活用

- プレスリリースの配信

関連するコンテンツからの被リンクやサイテーションが増えることで、「ユーザーにとって有益な記事」とGoogleから評価されるのです。さらにクローラーの巡回頻度を増やすことにもつながり、公開や修正したコンテンツを見つけてもらいやすくなります。

ただし自社と関連のないページからの被リンクなど質の低い被リンクは、逆効果を与える場合も。そのような場合はサイトの運営元にリンクの削除を依頼したり、リンクを否認したりしましょう。

SEOでやってはいけないこと3選

以下の3つは検索順位の低下やインデックス登録の解除といったペナルティを受けるのでやってはいけません。

- 被リンクの購入

- 隠しテキストや隠しリンクの使用

- コピーコンテンツ

被リンクの購入

被リンクの購入とは検索順位を上げるため、金銭を払って自社サイトのリンクを他社サイトに貼ってもらうことを指します。

地道に被リンクを獲得する方法に比べて手軽にそれを獲得できますが、Googleからペナルティを受ける危険性も。もし被リンクの購入に気づかれなくても、購入した被リンクは関係性が薄いため検索エンジンから高い評価を受けられません。

そのためユーザーの悩みや興味に合致したコンテンツを作成することが、安全で効果的な被リンクを獲得する手段です。

隠しテキストや隠しリンクの使用

隠しテキストや隠しリンクとは、検索エンジンにだけ読み取れる方法でキーワードやリンクを盛り込む方法です。つまり、HTMLを利用してWebサイトの構造を把握していることを逆手にとって、ユーザーの閲覧を邪魔せずキーワードや被リンクの数を増やすことが目的です。

具体的には以下のような方法があります。

- 背景色と同じ色のテキストを使用する

- 見えないくらい極小のフォントサイズを使う

隠しテキストや隠しリンクに似ていますが、クリックすることで開閉できるアコーディオンメニューや複数のコンテンツを切り替えるカルーセルは違反ではありません。

隠しテキストや隠しリンクが横行した背景には、検索エンジンがキーワードや被リンクの数を重要視していたからです。しかし現在では、無暗にキーワードを盛り込むことや関連性の低い被リンクは検索エンジンからの評価を下げることにつながります。

コピーコンテンツ

コピーコンテンツとは他のウェブサイトのコンテンツを許可なく複製したり、わずかな修正を加えて使用したりすることを指します。他社サイトだけでなく、自社のサイトで同じコンテンツを使いまわすこともコピーコンテンツに該当します。

Googleでは付加価値やオリジナリティが含まれたコンテンツが高い評価を受けるため、高品質なコンテンツを複製しても検索エンジンからの評価は上がりません。反対に著作権法違反として訴えられる可能性があります。

YouTubeの記事化はコピーコンテンツに該当しない

ただしYouTubeで公開されている動画を記事として公開する場合はコピーコンテンツとして扱われません。さらに記事をSNSやYouTubeなど複数のコンテンツで使いまわすことは、リソースを抑えて流入数やお問い合わせ数を増やすことにつながります。

SEOの効果測定方法

SEOの成果を確実に高めるには、「どの施策が効果を発揮しているか?」を定期的に確認することが大切です。ただ記事を書くだけでなく、データを分析し、改善を繰り返すと、検索順位や流入数をより早く伸ばせます。

SEOの効果を測る方法はいくつかありますが、代表的なのが、Googleアナリティクス・Googleサーチコンソール・順位検索ツールの3つです。それぞれの特徴を見ていきましょう。

Googleアナリティクス

Googleアナリティクスは、「どれくらいの人がサイトを訪れたか」「どのページがよく読まれているか」など、サイトのアクセス状況を詳しく分析できるツールです。特に、以下のデータを確認するとSEOの効果がどのくらい出ているのかが分かります。

- 流入数(セッション数・ユーザー数)

SEOの施策が成功していると、検索エンジン経由の流入数(オーガニックトラフィック)が増えていきます。 - 直帰率・平均滞在時間

「検索でページを開いたけど、すぐに閉じられていないか?」をチェックできます。直帰率が高すぎる場合、タイトルやコンテンツの見直しが必要です。 - コンバージョン(CV)数

SEOの最終的な目的は、問い合わせや資料請求、購入といったアクションにつなげること。SEO経由でコンバージョンが増えていれば、効果が出ている証拠です。

Googleサーチコンソール

Googleサーチコンソールは、「サイトが検索結果でどのように表示されているか?」をチェックするツールです。以下の指標を確認してみるといいでしょう。

- 検索クエリ(どんなキーワードで検索されているか)

自社サイトが実際に検索されているキーワードを確認できます。意図しないキーワードで流入が多い場合、新しいコンテンツのヒントになります。 - クリック率(CTR)

検索結果に表示された回数(表示回数)に対して、クリックされた割合を確認できます。クリック率が低い場合は、タイトルやディスクリプションの改善が必要です。 - インデックス状況

Googleにページが適切に登録されているかを確認できます。もし「インデックスされていない」場合は、検索結果に表示されるように対策を行いましょう。

順位検索ツール

SEOの効果測定には、「検索順位がどのように変動しているか?」をチェックすることも重要です。その際に役立つのが順位検索ツールです。以下のようなツールを使うと、SEO対策の結果を具体的に確認できます。

- GRC、Rank Tracker(検索順位の推移を記録)

自分のサイトが特定のキーワードで何位に表示されているのかを、毎日自動で記録できます。 - Ahrefs、Semrush(競合サイトとの比較分析)

競合サイトがどのキーワードで上位表示されているのか、自社と比較しながら分析できます。

SEOの成功指標を定めるのも大切

SEO対策を行う際は、「成功の基準」を明確にすることが大切です。「どの時点でSEOの効果が出たと言えるのか?」を決めておかないと、成果を測ることが難しくなり、正しい改善策を打ち出せません。

SEOの成功指標として、検索順位・流入数・お問い合わせ(リード獲得数)の3つがよく使われます。

関連記事:SEOの目標設定をする手順について解説!重要な指標と気をつけたいポイントとは

検索結果での上位表示

最初にSEOの効果が表れる場面は、検索結果の上位表示です。つまり、潜在顧客が特定のキーワードで調べた際、自社のコンテンツが上位3位以内に表示されている状態を指します。

検索順位が上がるごとにクリック率が高まり、流入数を増やすことができます。それによりお問い合わせ数やリード獲得数の増加にも寄与。

また上位表示され続けることで、その分野に精通しているというブランディングにも貢献します。

流入数の増加

SEO対策によって上位表示されるコンテンツが増えると、自然と流入数も増加します。これにより自社の商品やサービスの認知度を高められます。

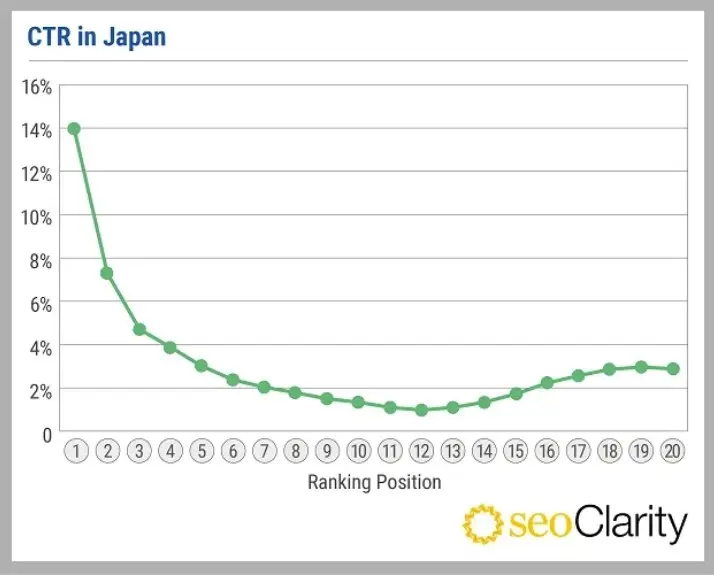

実際にseoClarityが2021年に公表したデータによると、検索順位別のクリック率は以下の図のとおりです。

検索順位が1位の場合はクリック率が約14%、9位の場合は約1.5%であり、9位から1位になれば流入数が約9倍に増加します。

さらに潜在顧客にとって価値のあるコンテンツを継続的に発信することで、検索結果以外からの流入も。例えば関連する外部サイトからの引用やSNSでの紹介など、多様なチャネルからの流入が見込めます。

SEO対策をすることで多様なチャネルから潜在顧客を集め、自社の商品やサービスについて知ってもらうきっかけをつくれます。

お問い合わせやリード数の増加

SEOの効果として一番期待されているのが費用を抑えて、お問い合わせやリード獲得数を増やせることです。

SEOでは上位表示され続ける限り費用をかけず自社の商品やサービスの潜在顧客と接点を持ち続けられます。さらに潜在顧客の悩みや課題が明確になっているため質の高いリードを獲得可能。

また、潜在顧客の悩みとセットで自社の商品やサービスを訴求できるため嫌悪感を抱かれにくいです。

一方広告は短期的な成果が期待できますが、お問い合わせやリードを獲得し続けるためには費用を払い続ける必要があります。

そのため短期的な成果を求めるなら広告、中長期的に安定した集客を目指すならSEOが適しています。

SEOを効率的に対策するならコンマルクにご相談を

SEOは費用を抑えてお問い合わせやリード獲得数を増やせますが、効果が出るまで3か月から1年かかります。その間は結果が実感できない中、キーワード設計やコンテンツ制作、内部リンクの最適化など様々な施策をやり続ける必要があります。

そのため社内にリソースがない場合は、専門的な知識を持ったプロに相談しながらの運営がおすすめです。

SEO対策にお悩みの方は、ぜひ株式会社GIGのメディア事業部が運営する「コンマルク」までご相談ください。

コンマルクは、数百万PV〜数億PVのメディア構築実績を持つ専門家集団であるGIGのメディア編集部が、御社の事業成長に必要不可欠なメディア運営を強力にバックアップするサービスです。初期の戦略策定から記事制作・内製化支援までワンストップでご提供します。

自社で培ったナレッジをもとにコンテンツマーケティングを行う目的を明確にし、ブランディングの構築から対応が可能です。ペルソナ設計や競合調査を行うことで、ユーザーのエンゲージメントを高め、CVにつながるサイト設計を実現。コンセプト設計やブランド戦略の策定などさまざまな方向から、資産となるメディア構築をサポートします。

また、各種Webマーケティング施策やWebコンサルティングの実施にも対応しています。オウンドメディアを活用して事業の成長を加速させたい方は、お気軽にコンマルクまでご相談ください。

- インタビュー記事制作 / 設計

- SEOコンテンツ制作 / 設計

- ホワイトペーパー制作 / 設計

- 動画制作 / 設計

- アクセス解析基盤設計

- アクセス解析・Webコンサルティング

- Web広告・SNS広告

- コンセプト / ペルソナ / CJM設計

- コンテンツマーケティング伴走支援 など

立命館大学政策科学部卒。学生時代より学生起業家へのインタビューや就職活動に関するメディアを運営。株式会社GIG入社後はウェブ解析士の資格を取得し、自社メディア「コンマルク」の編集長業務、SEO記事制作、アクセス解析、Webマーケティングに関するレクチャーまで幅広く担当。