【初心者向け】アクセス解析ツール9選|ツールを使った改善の流れも解説

「アクセス解析って何から始めればいいの?」「どのツールを選べばいいか迷っている...」「データはとれているけど、どう活用すれば効果が出るの?」

Webサイトを運営していると、このような悩みを抱えている方も少なくないのではないでしょうか。アクセス解析はサイト改善の第一歩ですが、ツールの選定から実際の分析、そして改善施策への落とし込みまで、初心者にとってはハードルが高く感じられるものです。

しかし、適切なアクセス解析を行うことで、ユーザーのニーズを正確に把握し、コンバージョン率を向上させ、ビジネス成果に直結する改善が可能になります。

この記事では、大手企業から中小企業まで様々なアクセス解析支援実績を持つ株式会社GIGが、無料・有料含め9つのおすすめツールの特徴や選び方、そして具体的な分析から改善までの流れを解説します。

アクセス解析ツールとは?

アクセス解析ツールとは、Webサイトやアプリケーションに訪れるユーザーの行動データを収集・分析できるツールです。サイトへの訪問者数、滞在時間、どのページが閲覧されているか、訪問者がどこからアクセスしてきたのかなど、サイト運営に関わる重要な情報を可視化します。

このデータを活用することで、サイト運営者はコンテンツの質や構成、ユーザビリティの改善点を把握できるようになります。例えば、特定のページからの離脱率が高い場合は、そのページに問題がある可能性が示唆されます。また、検索エンジンからの流入キーワードを分析することで、SEO戦略の効果測定や改善にも役立ちます。

Google Analyticsをはじめ、さまざまな機能や特徴を持ったツールが提供されており、ビジネスの規模や目的に応じて最適なツールを選択することが可能です。アクセス解析ツールを効果的に活用することで、データに基づいたサイト改善が実現し、最終的にはコンバージョン率の向上やビジネス成長につながります。

アクセス解析ツールの種類

アクセス解析ツールには以下3種類があります。

Webビーコン型: JavaScriptタグをウェブページに埋め込んでデータを収集するタイプ

サーバーログ型: ウェブサーバーに自動記録されるアクセスログを分析するタイプ

ハイブリッド型: Webビーコン型とサーバーログ型の両方の特徴を兼ね備えたタイプ

Webビーコン型はGoogle AnalyticsやAdobe Analyticsなどが代表例で、ユーザーの滞在時間やクリック行動、スクロールなどの詳細な行動データを取得できます。リアルタイム分析に強く、ユーザー体験の把握に適しています。

サーバーログ型は特別なコード設置が不要なため導入が容易です。すべてのHTTPリクエストを記録するため、JavaScriptをオフにしているユーザーやボット、クローラーのアクセスも含めた正確なデータを取得できるのが特徴です。

ハイブリッド型はサーバーログとJavaScriptタグの両方からデータを収集し、より包括的で正確なデータ分析を可能にします。大規模サイトや詳細な分析が必要なサイトに適しています。

導入するメリット

アクセス解析ツールを導入することで、サイト運営者はデータに基づいた意思決定が可能になります。訪問者数や滞在時間、コンバージョン率などの指標から、コンテンツの効果や改善点を客観的に把握できるため、感覚ではなく事実に基づいたサイト改善が実現します。

また、ユーザーの行動パターンを分析することで、離脱率の高いページや問題のあるUI/UXを特定し、効果的な改善策を講じられます。

さらに、流入経路や検索キーワードの分析により、効果的なマーケティング戦略の立案やSEO対策の最適化が可能になります。競合サイトとの比較や時系列での変化を追跡することで、施策の効果測定も容易になり、限られた予算やリソースを最大限に活用したWebサイト運営が実現できるのです。

導入するデメリット

アクセス解析ツールを導入する際には考慮すべきデメリットがあります。まず、データの収集・分析には技術的知識が必要で、初心者には学習コストがかかります。

また、プライバシー規制への対応が必須となり、GDPR、CCPA、改正個人情報保護法などの国内外の法規制に準拠した運用が求められます。これには、プライバシーポリシーの整備、Cookie通知の実装、オプトイン/オプトアウトの仕組み構築など、技術的・法的対応が必要です。

さらに、大量のデータから重要指標を見極められないと「データ過多による判断停止」に陥りやすく、膨大な情報に圧倒されて具体的な行動に移せなくなるリスクがあります。ツール自体は「なぜ」その結果になったかの理由は示さないため、適切なデータ解釈能力が必要となります。

アクセス解析ツールでわかること

アクセス解析ツールでわかることは以下3つです。

流入経路

ユーザー属性

ユーザー行動

流入経路

アクセス解析ツールを使うと、以下のようにユーザーがどのような経路でサイトに訪問したのかを詳細に把握できます。

自然検索(Organic Search)

有料広告(Paid Search)

SNS(Organic Social)

ブックマークやURLの直接入力(Direct)

この情報を活用することで、効果的なマーケティング戦略を立てられます。例えば、自然検索からの流入が多い場合はSEO強化、特定のSNSからの流入が多ければそのプラットフォームでの発信を増やすなど、リソース配分を最適化できます。また、流入キーワードを分析すれば、ユーザーのニーズや関心を把握でき、コンテンツ改善に役立ちます。

さらに、各流入経路ごとの滞在時間やコンバージョン率を比較することで、質の高いトラフィックを生み出している経路を特定し、そこへの投資を増やすという戦略的な意思決定が可能になります。

ユーザー属性

アクセス解析ツールでは、サイト訪問者の以下のような属性情報を把握できます。

• 年齢層

• 性別

• 地域(居住エリア)

• 使用デバイス(PC・スマホ・タブレット)

• ブラウザの種類

• 言語設定

• インタレストカテゴリ(興味・関心)

これらのデータを活用することで、実際のユーザー層が想定ターゲットと一致しているか検証できるほか、効果的なサイト改善が可能になります。例えば、高齢層ユーザーの離脱率が高い場合は、フォントサイズの拡大やナビゲーションの簡素化を検討できます。

また、スマートフォンからのアクセスが多いのにコンバージョン率が低い場合は、モバイル表示の最適化が必要かもしれません。地域別分析では、特定エリアからの流入が多い商品ページに地域限定コンテンツを追加するなど、ターゲットを絞った施策も実現できます。ユーザー属性の分析は、より効果的なコンテンツ制作やUI/UX改善の基盤となります。

ユーザー行動

アクセス解析ツールでは、サイト内でのユーザーの詳細な行動パターンを把握できます。数値分析では、多く閲覧されたページや平均滞在時間、エンゲージメント率、コンバージョン数などが明らかになります。特に離脱率の高いページを特定し、そのページの改善に注力することで効果的なサイト改善が可能です。

ヒートマップ機能では、クリック位置やスクロール率、注目箇所などを視覚的に確認でき、「ユーザーがCTAボタンまでスクロールしていない」といった具体的な問題点を発見できます。これにより、ボタン配置の見直しやコンテンツ構成の改善が可能になります。

また、ユーザーの回遊経路を分析することで、コンバージョンに至る最適な導線設計や、フォーム入力の完了率向上のための改善点を特定できます。これらのデータを活用することで、ユーザー体験を向上させ、最終的にはコンバージョン率の改善につなげることができるのです。

アクセス解析ツールの選び方

アクセス解析ツールの選び方は以下のとおりです。

目的に応じた機能が備わっているか

アクセス解析ツールの費用

既存ツールとの連携

サポート体制(有料ツールの場合)

目的に応じた機能が備わっているか

アクセス解析ツールを選ぶ際には、まず自社の目的を明確にすることが重要です。基本的なトラフィック分析だけでよいのか、詳細なユーザー行動分析が必要なのか、コンバージョン最適化に焦点を当てるのかによって最適なツールは異なります。例えば、ECサイトであればカート放棄率や購入導線の分析機能、コンテンツサイトであればセッション数やセッションあたりのPV数の測定機能が重要となります。

また、A/Bテストや多変量テスト機能、ヒートマップ、セッション録画など、具体的な改善につながる機能の有無も確認しましょう。

さらに、データのリアルタイム性、カスタムレポート作成機能、API連携の柔軟性なども、ビジネスの成長に合わせて必要になる可能性があります。導入前には無料トライアルを活用し、使いやすさと必要機能のバランスを実際に確認することをおすすめします。

アクセス解析ツールの費用

アクセス解析ツールは、無料から月額数万円までと価格帯が幅広いため、予算と必要機能のバランスを考慮して選びましょう。多くのツールは利用規模に応じた段階的な料金体系を採用しており、PV数、アカウント数、サイト数などで価格が変動します。無料ツールでも基本的な分析は可能ですが、機能の一部が制限されていたり、回数に制限があったりすることが一般的です。

また、初期費用とランニングコストの両方を検討し、将来的なサイト規模拡大も見据えた選択が重要です。コスト効率を高めるには、実際に必要な機能を明確にし、無駄なオプション機能に費用をかけないよう注意しましょう。多くのツールが提供する無料トライアル期間を活用して、費用対効果を実際に検証することもおすすめです。

既存ツールとの連携

アクセス解析ツールを選ぶ際は、既存システムとの連携性を重視しましょう。CRM、MAツール、ECプラットフォームなど、すでに導入しているシステムとスムーズに連携できるかがポイントです。例えばGoogle AnalyticsはGoogle広告やSearch Consoleと連携することで、広告効果測定や検索流入の詳細分析ができます。

また、Slack連携機能があれば、重要指標の自動通知によりチーム全体での情報共有が効率化されます。データのインポート/エクスポート機能の有無も確認し、既存の業務フローを崩さず、むしろ強化できるツールを選びましょう。

サポート体制(有料ツールの場合)

有料のアクセス解析ツールを選ぶ際は、サポート体制の充実度を確認することが重要です。導入時のトレーニングや設定支援があるか、技術的な問題発生時の対応窓口(チャット、メール、電話)の種類と対応時間、さらに日本語サポートの有無も確認しましょう。特に初めてアクセス解析ツールを導入する場合、詳細なマニュアルやナレッジベース、チュートリアル動画が充実しているかがポイントになります。

また、ユーザーコミュニティの活発さも、実践的な使い方や課題解決のヒントを得られる重要な要素です。契約前には無料トライアル期間中にサポート品質を実際に確かめ、自社のリソースに合った手厚いサポートが受けられるツールを選ぶことで、スムーズな導入と効果的な活用が実現します。

無料のおすすめアクセス解析ツール4選

弊社がアクセス解析で使っている無料のアクセス解析ツールは以下4つです。

Google Analytics

Google Search Console

Microsoft Clarity

Google Looker Studio

Google Analytics

出典:Google AnalyticsGoogle Analyticsは、Webサイトのアクセス解析において世界中で最も広く利用されている無料ツールです。2023年7月からはGoogle Analytics 4(GA4)が標準となり、より高度な分析機能が利用可能になりました。

出典:Google AnalyticsGoogle Analyticsは、Webサイトのアクセス解析において世界中で最も広く利用されている無料ツールです。2023年7月からはGoogle Analytics 4(GA4)が標準となり、より高度な分析機能が利用可能になりました。

GA4ではWebサイトに訪れるユーザーの数や流入元、デモグラフィック情報などの基本データはもちろん、サイト内での回遊率や離脱率、滞在時間といった詳細な行動データも把握できます。AIを活用した「インサイト」機能により重要なデータ変化を自動検出し、探索機能では必要な指標を自由に組み合わせた深い分析も可能です。

さらにリアルタイム分析機能でサイト訪問者の行動をその場で確認でき、コンバージョン目標設定によって重要アクションに至るまでの導線分析もサポートしています。Google Search ConsoleやGoogle広告との連携も容易で、マーケティング施策の効果測定から定点観測、仮説検証まで、データドリブンなサイト改善に必要な機能を無料で提供しています。

関連記事:【プロが指南】Googleアナリティクス(GA4)を使ったアクセス解析の方法とは?

Google Search Console

出典:Google Search ConsoleGoogle Search Consoleは、Googleの検索結果におけるサイトのパフォーマンスを分析できる無料のアクセス解析ツールです。検索結果に自サイトが表示された回数やクリックされた回数、クリック率、平均表示順位などの重要指標を確認できます。特に優れているのが検索キーワード分析機能で、どのキーワードで上位表示されているか、また改善が必要なページを特定できるため、SEO対策の効果測定に最適です。

出典:Google Search ConsoleGoogle Search Consoleは、Googleの検索結果におけるサイトのパフォーマンスを分析できる無料のアクセス解析ツールです。検索結果に自サイトが表示された回数やクリックされた回数、クリック率、平均表示順位などの重要指標を確認できます。特に優れているのが検索キーワード分析機能で、どのキーワードで上位表示されているか、また改善が必要なページを特定できるため、SEO対策の効果測定に最適です。

さらにインデックス状況の確認やモバイルフレンドリーテスト、コアウェブバイタルの分析など、検索エンジンからの評価を多角的に把握できます。Google Analyticsと連携させることでさらに深い分析が可能になり、SEO施策の優先順位付けや改善点の発見に役立ちます。サイト運営者であれば必ず導入したい基本ツールです。

Microsoft Clarity

出典:Microsoft ClarityMicrosoft Clarityは、マイクロソフトが提供する完全無料のユーザー行動分析ツールです。このツールの最大の特徴は、ヒートマップ機能によりユーザーのクリック位置やスクロール深度を色の濃淡で視覚的に表示できる点にあります。特に注目すべきは「セッション録画」機能で、実際の訪問者がサイト内でどのように行動しているかを動画として再生できるため、UI/UX上の問題点を具体的に特定できます。また、「デッドクリック」(反応のないクリック)や「怒りクリック」(フラストレーションによる連続クリック)なども検出可能で、ユーザーの不満点を発見するのに役立ちます。Google Analyticsと併用することで、数値データだけでは見えなかったユーザー体験を把握できるため、より効果的なサイト改善が実現できます。

出典:Microsoft ClarityMicrosoft Clarityは、マイクロソフトが提供する完全無料のユーザー行動分析ツールです。このツールの最大の特徴は、ヒートマップ機能によりユーザーのクリック位置やスクロール深度を色の濃淡で視覚的に表示できる点にあります。特に注目すべきは「セッション録画」機能で、実際の訪問者がサイト内でどのように行動しているかを動画として再生できるため、UI/UX上の問題点を具体的に特定できます。また、「デッドクリック」(反応のないクリック)や「怒りクリック」(フラストレーションによる連続クリック)なども検出可能で、ユーザーの不満点を発見するのに役立ちます。Google Analyticsと併用することで、数値データだけでは見えなかったユーザー体験を把握できるため、より効果的なサイト改善が実現できます。

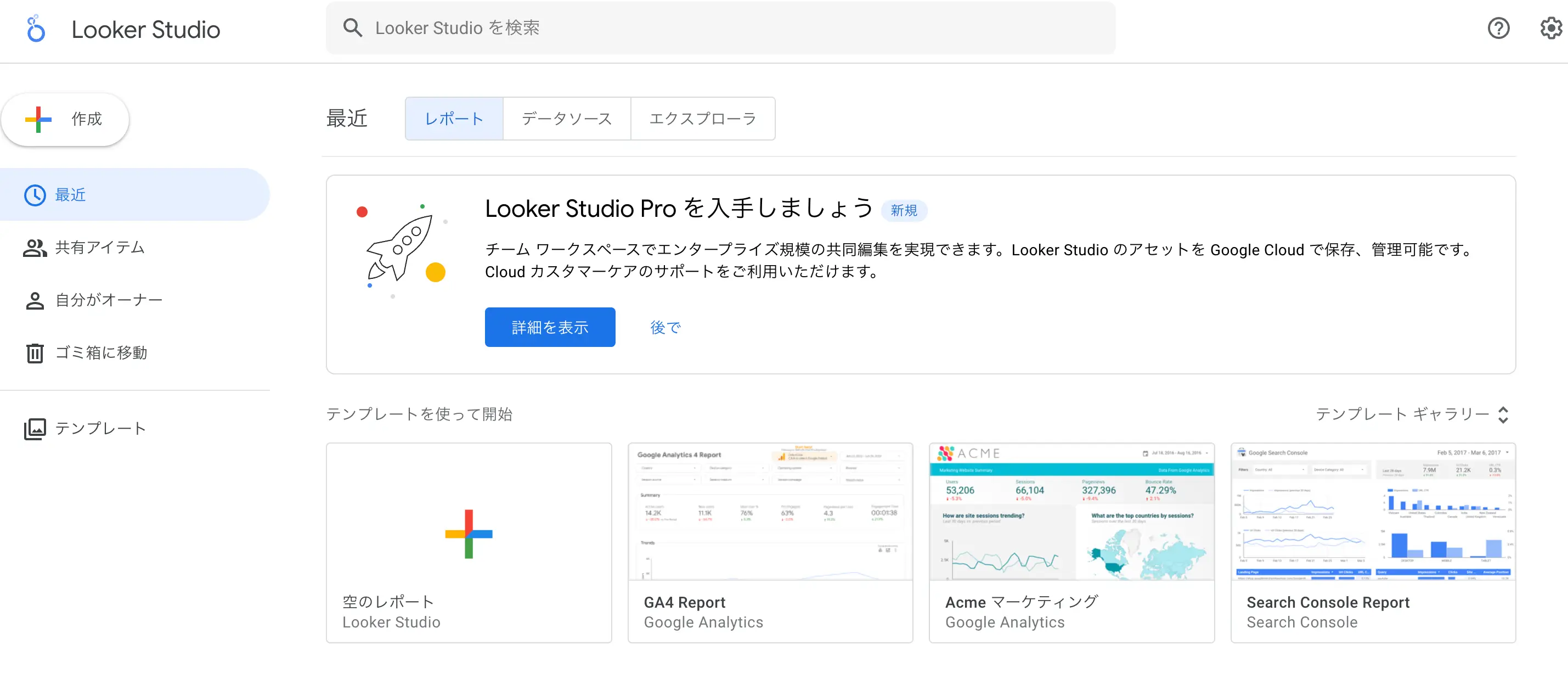

Google Looker Studio

出典:Google Looker StudioGoogle Looker Studioは、複数のデータソースを統合して視覚的に美しいダッシュボードを作成できる無料のBIツールです。Google AnalyticsやSearch Consoleなど異なるプラットフォームから収集したデータを一か所に集約し、カスタマイズ可能なレポートとして表示できます。特に優れているのは、複数のデータソース間の関連性を分析できる点で、例えばSEO施策とコンバージョン率の相関関係など、単一ツールでは見えない洞察を得られます。

出典:Google Looker StudioGoogle Looker Studioは、複数のデータソースを統合して視覚的に美しいダッシュボードを作成できる無料のBIツールです。Google AnalyticsやSearch Consoleなど異なるプラットフォームから収集したデータを一か所に集約し、カスタマイズ可能なレポートとして表示できます。特に優れているのは、複数のデータソース間の関連性を分析できる点で、例えばSEO施策とコンバージョン率の相関関係など、単一ツールでは見えない洞察を得られます。

また、定期的なレポート作成を自動化できるため、日次・週次・月次の定点観測が容易になり、時系列での変化や施策の効果を継続的に把握できます。データを視覚的に理解しやすくするグラフやチャートの種類も豊富で、技術的な知識がなくても直感的に操作できる点が初心者にも親しみやすいツールといえるでしょう。

有料のおすすめアクセス解析ツール5選

有料のおすすめアクセス解析ツールは以下5つです。

Ahrefs

Google Analytics 360

Adobe Analytics

ミエルカアナリティクス

User Insight

Ptengine

Ahrefs

出典:AhrefsAhrefsは、SEO専門家やデジタルマーケターから高い評価を得ている有料アクセス解析ツールです。特に被リンク分析において業界をリードしており、15分ごとに更新される高精度なデータベースが特徴です。

出典:AhrefsAhrefsは、SEO専門家やデジタルマーケターから高い評価を得ている有料アクセス解析ツールです。特に被リンク分析において業界をリードしており、15分ごとに更新される高精度なデータベースが特徴です。

主な機能は以下の通りです。

サイトエクスプローラー

キーワードエクスプローラー

推定オーガニックトラフィック分析

サイトエクスプローラーでは、自社サイトの被リンク状況、流入キーワード、順位変動を包括的に把握できるだけでなく、競合サイトの分析も可能です。キーワードエクスプローラーを使えば、検索ボリュームやクリック率などのデータに基づいた効果的なSEO戦略の立案ができます。技術的な問題点の検出機能も搭載されており、サイト全体の健全性を維持するのに役立ちます。本格的なSEO分析とサイト改善を目指す企業にとって、その機能性と正確性は十分な投資価値があるといえるでしょう。

Google Analytics 360

出典:Google Analytics 360Google Analytics 360は、大規模サイト向けに設計されたGoogleの有料アクセス解析ツールです。無料版のGA4と比較して処理能力が大幅に強化されており、月間数億PVの大規模サイトでもサンプリングなしで正確なデータ分析が可能となっています。特筆すべき機能として、データ保持期間が最大50か月まで延長され、長期的なトレンド分析や過去データとの詳細な比較ができる点が挙げられます。

出典:Google Analytics 360Google Analytics 360は、大規模サイト向けに設計されたGoogleの有料アクセス解析ツールです。無料版のGA4と比較して処理能力が大幅に強化されており、月間数億PVの大規模サイトでもサンプリングなしで正確なデータ分析が可能となっています。特筆すべき機能として、データ保持期間が最大50か月まで延長され、長期的なトレンド分析や過去データとの詳細な比較ができる点が挙げられます。

また、BigQueryへの生データエクスポート機能により、自社の他データと統合した高度な分析や、カスタムレポート作成が容易になります。企業向けの手厚いサポート体制も整っており、専任のアカウントマネージャーによる導入支援やSLA(サービスレベル契約)に基づく安定したサービス提供を受けられます。Display & Video 360やSearch Ads 360などGoogleのマーケティングプラットフォームとのシームレスな連携も魅力で、広告効果測定からアトリビューション分析まで一元管理できる点が、データドリブンなマーケティング戦略を展開する大企業に選ばれる理由となっています。

Adobe Analytics

出典:Adobe AnalyticsAdobe Analyticsは、エンタープライズレベルの高度なアクセス解析ツールとして、特に大規模サイト運営企業から高い評価を得ています。その最大の強みは詳細な分析機能と自由度の高いカスタマイズ性です。具体的には、自社の業務に合わせた独自の測定項目や分析軸を無制限に設定できるため、一般的な訪問者数やPV数だけでなく、ビジネス固有の複雑な成果指標も正確に追跡できます。

出典:Adobe AnalyticsAdobe Analyticsは、エンタープライズレベルの高度なアクセス解析ツールとして、特に大規模サイト運営企業から高い評価を得ています。その最大の強みは詳細な分析機能と自由度の高いカスタマイズ性です。具体的には、自社の業務に合わせた独自の測定項目や分析軸を無制限に設定できるため、一般的な訪問者数やPV数だけでなく、ビジネス固有の複雑な成果指標も正確に追跡できます。

Adobe Experience Cloudの一部として提供されるため、Adobe Target(A/Bテスト)やAdobe Audience Manager(DMP)との連携により、部門ごとに分断されていたデータを統合し、組織全体で一貫した分析環境を実現します。特筆すべきは「Customer Journey Analytics」機能で、オンライン・オフラインを問わずあらゆる顧客接点データを統合し、複数の販売・接点チャネルを統合した分析を可能にします。また、専用の分析ワークスペースでは直感的なドラッグ&ドロップ操作による高度なグラフやチャートが作成でき、AIを活用した異常検知や予測分析機能も搭載しています。

ミエルカアナリティクス

出典:ミエルカアナリティクスミエルカアナリティクスは、SEO分析とユーザー行動の可視化を統合した国産の高機能アクセス解析ツールです。特にヒートマップ機能が充実しており、ユーザーの注目度、スクロール範囲、クリック箇所を詳細に分析できるため、UI/UX改善に直結します。

出典:ミエルカアナリティクスミエルカアナリティクスは、SEO分析とユーザー行動の可視化を統合した国産の高機能アクセス解析ツールです。特にヒートマップ機能が充実しており、ユーザーの注目度、スクロール範囲、クリック箇所を詳細に分析できるため、UI/UX改善に直結します。

SEO分析においては、自社と競合サイトの検索順位や流入キーワードをリアルタイムで把握し、新規SEOキーワードを自動推定する機能も搭載。Google Search Consoleとの連携により、改善すべきページやキーワードを具体的に提案してくれます。さらにノーコードでABテストが実施できるため、仮説検証から施策実行までをワンストップで完結できる点も魅力です。月次レポートの自動生成機能も備わっており、GA4データと連携して各種指標を分かりやすく可視化します。課題発見から効果検証までのPDCAサイクルを加速させたいウェブサイト運営者やECサイト事業者に特におすすめのツールといえるでしょう。

User Insight

出典:User InsightUser Insightは、株式会社ユーザーローカルが提供する国内シェア上位のアクセス解析ツールで、Webサイトの訪問者行動を詳細に可視化する機能が特徴です。12種類ものヒートマップ機能を搭載しており、クリック位置、スクロール深度、注目エリアなどを多角的に分析できるため、UI/UX改善に直結します。

出典:User InsightUser Insightは、株式会社ユーザーローカルが提供する国内シェア上位のアクセス解析ツールで、Webサイトの訪問者行動を詳細に可視化する機能が特徴です。12種類ものヒートマップ機能を搭載しており、クリック位置、スクロール深度、注目エリアなどを多角的に分析できるため、UI/UX改善に直結します。

特筆すべきはAIによる改善提案機能で、改善すべきページを自動でレコメンドし、具体的な改善案を提示してくれます。また、フォーム入力時の離脱ポイントを特定するEFO分析機能も備え、コンバージョン率向上に貢献します。日産自動車や総務省など大手企業・官公庁での導入実績も豊富で、リアルタイム解析や詳細なユーザー属性分析も可能。ワンクリックでレポート生成ができる使いやすさと、スマートフォン対応の充実度も高く評価されています。

Ptengine

出典:PtenginePtengineは株式会社Ptmindが提供する多機能型アクセス解析ツールで、世界20万以上のユーザーに利用されている人気サービスです。その最大の強みは、ヒートマップ機能によるユーザー行動の視覚化にあり、クリック位置やスクロール到達度を色分けで表示することで、効果的なUI/UX改善につなげられます。一般的なアクセス解析機能に加え、パーソナライゼーションやA/Bテスト機能も搭載しており、分析から改善施策の実行までワンストップで完結できる点が特徴的です。

出典:PtenginePtengineは株式会社Ptmindが提供する多機能型アクセス解析ツールで、世界20万以上のユーザーに利用されている人気サービスです。その最大の強みは、ヒートマップ機能によるユーザー行動の視覚化にあり、クリック位置やスクロール到達度を色分けで表示することで、効果的なUI/UX改善につなげられます。一般的なアクセス解析機能に加え、パーソナライゼーションやA/Bテスト機能も搭載しており、分析から改善施策の実行までワンストップで完結できる点が特徴的です。

特にノーコード対応により専門知識がなくても直感的に操作でき、サイト内コンテンツをリアルタイムで編集する機能も備わっています。セグメント分析では新規・再訪問者の比較や、コンバージョンの有無による行動差異を詳細に把握できるため、ECサイトやリード獲得を目的としたサイト運営者に特に評価されています。

アクセス解析ツールを使ったサイト改善の流れ

アクセス解析ツールを導入し、データを見るだけではサイト改善にはつながりません。アクセス解析ツールを使ったサイト改善の流れは以下の通りです。

定点分析

サイトを訪問し課題を洗い出す

数値を確認し仮説検証を行う

サイトを改善する

関連記事:ホームページのアクセス解析入門!初心者でもサイトの改善点がわかる

定点分析

アクセス解析ツールを活用したサイト改善の第一歩は「定点分析」です。これはサイト全体の健全性を継続的に監視する重要なプロセスで、セッション数、ページビュー数、アクティブユーザー数、エンゲージメント率といった主要指標を定期的に確認します。前日比や前週比、前月比、前年同期比などの時系列比較を行うことで、数値の変動傾向を正確に把握できます。GA4の概要レポートを活用すれば、ユーザー属性やトラフィック獲得経路、エンゲージメント状況などを俯瞰的に確認でき、サイト全体の状況を効率的に把握できます。

また、数値の急激な変動や目標値からの逸脱を早期に発見することで、詳細分析が必要な領域を特定し、迅速な対応が可能になります。この定点分析を起点として、具体的な課題発見から改善施策の実行へと効果的なサイト改善のサイクルを確立できるのです。

サイトを訪問し課題を洗い出す

定点分析で全体的な傾向を把握したら、次に実際にサイトを訪問し、ユーザー視点で具体的な課題を発見する段階に進みます。まずはアクセス数の多いランディングページやコンバージョンに関わる重要ページを中心に、実際のユーザーが辿る導線をたどってみましょう。この過程でページ表示速度の遅さやナビゲーション構造の複雑さ、コンテンツの読みにくさなどの問題点が見えてきます。

特に離脱率の高いページでは、「情報が見つけにくい」「CTAボタンの配置が不適切」「コンテンツ量が多すぎる」といった具体的な課題仮説を立てることが重要です。ユーザーが目的を達成するまでの障壁を特定し、改善すべきポイントを明確にすることで、次のステップである数値検証への橋渡しができます。

数値を確認し仮説検証を行う

サイト訪問で特定した課題は、次にデータで裏付ける必要があります。この段階では、Google AnalyticsやSearch Console、Microsoft Clarityなどのツールを活用し、仮説を検証します。

例えば「コンテンツが長すぎる」という仮説であれば、平均エンゲージメント時間や離脱率、スクロール深度を分析し、ユーザーが本当にコンテンツを最後まで読んでいないのか確認します。「CTAボタンが目立たない」と考えられる場合は、ヒートマップでクリック状況や到達率を調査し、ユーザーがボタンまで到達していないのか、あるいは到達してもクリックしていないのかを判断します。

セグメント機能を活用すれば、デバイス別やユーザー属性別の違いも明らかになり、特定のセグメントで問題が顕著なのか、全体的な課題なのかを識別できます。こうしたデータ分析によって、当初の仮説が正しいかどうかを検証し、改善施策の方向性を決定する根拠を得ることができます。

サイトを改善する

データ分析と仮説検証の結果に基づき、次のステップではそれらの洞察を実際のサイト改善に活かします。まず、発見した課題に対して具体的な改善策を立案します。これには離脱率の高いページのコンテンツ強化やCTAボタンの最適配置、検索流入を増やすためのSEO対策強化、モバイル体験の向上などが含まれるでしょう。立案した改善策を優先度に応じて実装し、変更後は必ず効果測定を行います。定点分析で注視していた指標の変化を確認し、改善の成果を客観的に評価します。重要なのはこのプロセスを一度で終わらせないことです。効果測定の結果をもとに次の課題を特定し、新たな改善策を検討・実行するというPDCAサイクルを継続的に回すことで、サイトは段階的に最適化され、最終的にコンバージョン率の向上やビジネス成果の達成につながります。

まとめ

アクセス解析ツールは、Webサイトの訪問者データを収集・分析し、サイト改善に活用するための重要なツールです。Webビーコン型、サーバーログ型、ハイブリッド型の3種類があり、ユーザーの流入経路、属性、行動パターンを可視化します。ツール選びでは目的に合った機能、費用、既存ツールとの連携性、サポート体制を考慮すべきです。

効果的な改善には、定点分析、課題の洗い出し、仮説検証、改善実施というサイクルを継続的に回すことが重要です。データに基づいた意思決定により、ユーザー体験の向上とコンバージョン率の改善が実現できます。

ただし、アクセス解析データの適切な解釈や効果的な改善策の実施には、Webマーケティングの専門知識が必要です。「データは取れているけど活用できていない」「適切な改善施策に落とし込めない」という場合は、専門家のサポートを検討するとよいでしょう。

アクセス解析の導入や活用にお困りの企業は、ぜひコンマルクにご相談ください。コンマルクは、数百万PV〜数億PVのメディア構築実績を持つ専門家集団であるGIGのメディア編集部が、貴社の事業成長に必要不可欠なメディア運営を強力にバックアップするサービスです。データ分析からサイト改善まで一貫したサポートで、サイトパフォーマンスの向上を実現します。

- インタビュー記事制作 / 設計

- SEOコンテンツ制作 / 設計

- ホワイトペーパー制作 / 設計

- 動画制作 / 設計

- アクセス解析基盤設計

- アクセス解析・Webコンサルティング

- Web広告・SNS広告

- コンセプト / ペルソナ / CJM設計

- コンテンツマーケティング伴走支援 など

コンマルクは、コンテンツ制作、インタビュー取材、マーケティング設計、メディア運営、サイト分析改善など、上流から下流までトータルで伴走するコンテンツマーケティング総合パートナーです。コンテンツ制作やWebマーケティング、ブランディング、広報、動画領域に詳しいメンバーが情報発信をしています。